声明:本文内容均引用权威资料结合个人观点进行撰写,结尾已标注文献来源,请知悉。

地方政府债务,这个话题确实让人心里沉甸甸的。前几天看到一组数据:截至2023年,地方政府隐性债务规模已突破80万亿元,这个数字着实让人倒吸一口凉气。

各地化债进度确实不慢,但仔细想想,这笔债从哪里来、又该怎么还,才是问题的关键。十万亿的新增专项债,说到底还是要靠老百姓的钱包来买单。

印钞票听起来容易,可不当家不知柴米贵。新增的货币投放到市场,必然稀释现有的购买力,普通人手里的钱不变,但能买到的东西却在悄悄变少。

有意思的是,很多地方打着化债的旗号,把资金投向了所谓的"新基建"和"重大项目"。可这些项目真能产生效益吗?不少地方政府似乎还没走出以投资拉动增长的老路子。

前几天跟一个基层财政所的老朋友聊天,他说了句实在话:"上面给的化债指标是下来了,但很多项目的收益连利息都覆盖不了,这不是缓兵之计吗?"

清欠企业账款确实重要,但更应该从源头上解决问题。比如前几天看到的数据:某省超过60%的政府投资项目,实际收益率连2%都不到,远低于融资成本。

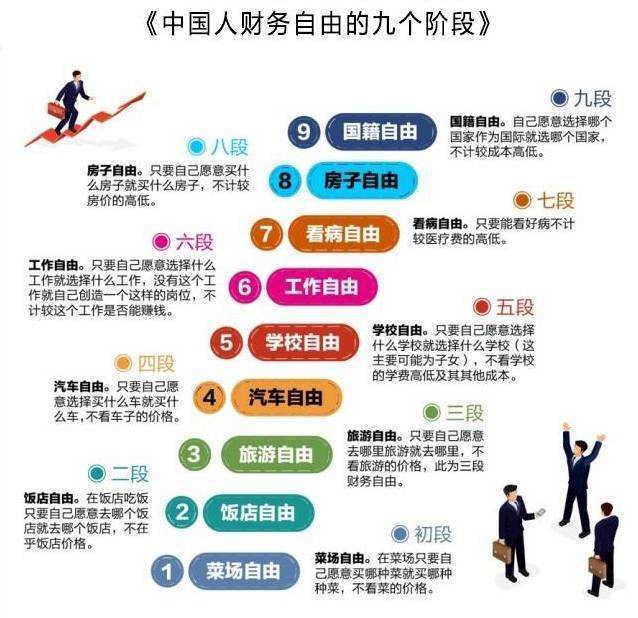

经济要腾飞,关键还是得让老百姓口袋里有钱。可现实是,地方债务置换后,很多地方新上项目的冲动又上来了,这不禁让人担心是否会重蹈覆辙。

去年底,一位经济学家提出了个观点:与其投资新项目,不如把钱用在改善民生上。提高养老金、加大教育投入、完善医疗保障,这些才是真正能提升百姓获得感的事。

化债过程中还有个现象值得关注:一些地方把土地财政当作还债主力。可土地市场现在这个情况,指望卖地还债,这思路恐怕不太现实。

最近看到个数据挺有意思:某市今年土地出让收入同比下降超过40%,可新规划的项目投资却增长了30%。这不由得让人想起一句老话:寅吃卯粮。

其实解决债务问题,根本出路还是得靠实体经济发展。可现在不少地方债务利息支出已经超过了财政收入的15%,这种情况下拿什么发展经济?

看到有评论说:"化债是为了轻装上阵"。可问题是,如果不改变政府投资思维,不从根本上调整经济结构,轻装能上多久的阵?

有个基层干部说得挺实在:"现在是把明天的账还了今天的债,可后天的账谁来还?"这话虽然难听,但戳到了问题的痛处。

经济发展确实需要投资,但更需要把钱用在刀刃上。比如前几天看到,某县把化债资金的30%用于了民生项目,效果就明显好于单纯的基建投资。

说到底,化债不是目的,而是手段。关键是要通过这个过程,真正理顺政府与市场的关系,让经济回归正常发展轨道。

记得香港金融管理局的一位专家说过:任何债务问题的解决,最终都要回归到实体经济的健康发展上。这话虽然简单,但说到了问题的本质。

本文内容转载自:吃一颗苹果,原标题《这化债速度够快的,各地已拿到化债额度了,毕竟高额利息不等人》,版权归原作者所有,内容为原作者独立观点,不代表本站立场。所涉内容不构成投资消费建议,仅供读者参考。如有问题,请联系我们删除。参考信源:澎湃新闻-The Paper—2024-11-12—最大化债举措出台,钱从哪里来?

参考信源:澎湃新闻-The Paper—2024-11-08—重磅政策出炉,打出化债“组合拳”!这场发布会信息量很大→

参考信源:新华社—2024-11-08—6万亿元!全国人大常委会审议通过近年来力度最大化债举措